この文章は文章作成支援ツール「文賢」で

チェックし、作成しました。

文賢マガジン編集部の森です。

あなたは文章を書いているときに、以下のような悩みで筆が止まってしまうことはありませんか。

「どの記事も似たような表現ばかりで、読み手に飽きられてしまいそう・・・」

「もっと読み手に伝わる文章を書きたいけれど、なかなか良い表現が思いつかない・・・」

文章を書く人なら、誰でも一度はその表現方法に悩んだことがあると思います。

表現の豊かな文章や、読み手に伝わりやすい文章を書くために必要なのは「語彙(ごい)」。

最近では、語彙に関連する表現として、「語彙力」という言葉が使われるようになりました。

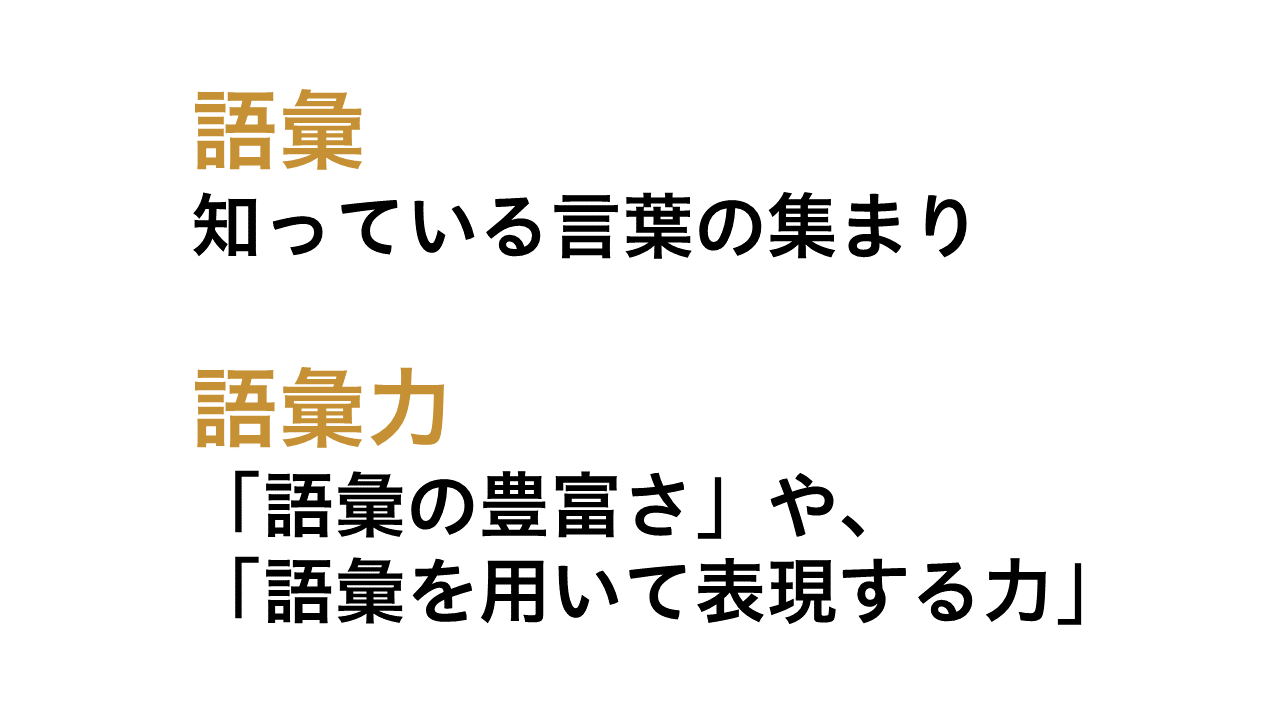

文賢マガジン編集部では、これらの単語の意味を、以下のとおり定義しています。

「語彙」とは、「知っている言葉の集まり」です。

「語彙力」とは、「語彙の豊富さ」や「語彙を用いて表現する力」です。

※漢字の「彙」には、「集める、集まり」という意味があります

チャットでのテキストコミュニケーションやSNSでの情報発信が増えている今、言葉で感情や状況を伝えるスキルは重要です。

この記事では、語彙力の高い文章とはどのようなものか、例文を用いながら解説。

また、今日からすぐにできる、語彙力を鍛える3つのコツを紹介します。

豊かな表現方法を身につけるヒントになれば幸いです。

文賢チーム森

文賢チーム森 語彙力を高めると文章がどう変わるのか、いくつか例文を用いて紹介しますね!

文章の表現方法に悩んでいる方は、ぜひ最後まで読んでいただけると幸いです。

語彙力が高いと読み手に伝わる文章が書ける

「語彙力」とは「語彙の豊富さや、語彙を用いて表現する力」であることを冒頭で説明しました。

ここからは、「語彙力が高い」とは具体的にどのような状態であるのかを解説します。

さらに、語彙力の高い人が書く文章の特徴と、その例文も見ていきましょう。

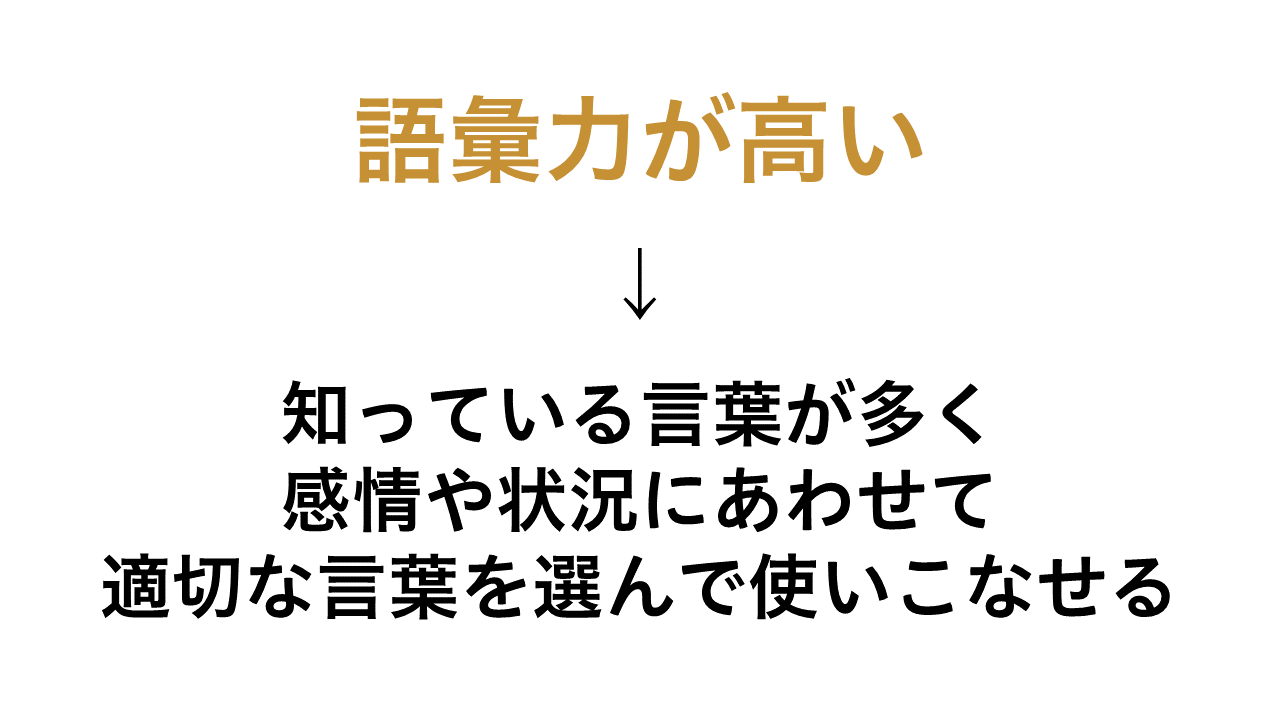

「語彙力が高い」とは

語彙力が高いとは、「知っている言葉が多く、その中から感情や状況にあった適切な言葉を選んで使いこなす能力が高い」という状態を指します。

語彙力が高い人の文章には、以下のような特徴があります。

- 読み手が理解できるよう、使う言葉が厳選されている

- 書き手の感情や個性があふれ出る、ユーモアのある文体や表現が使われている

- 文字だけで情景が鮮明に思い浮かぶ比喩表現が使われている

たとえば、憧れの人に会えたときの嬉しさを伝える場面を想像してみます。

「会えて嬉しいです」よりも、以下のように表現を工夫することで、あなたの感情がより相手に伝わります。

【感情がより伝わる表現】

「あなたにお会いできて感慨無量です!」

「今日という日に胸を躍らせていました!」

語彙力の高い文章例

ここからは、語彙力の高い人が書く文章を、いくつか例文を用いて紹介していきます。

先ほど「会えて嬉しい」という意味の例文をつくりました。

今度は、さまざまな場面での嬉しさを表してみます。

人の表情を具体的に描写することで、まるで目の前にその人がいるかのように、読み手は想像しやすくなります。

【Before】

先月結婚した後輩が、嬉しそうに披露宴の写真を見せてくれた。

【After】

先月結婚した後輩が、笑顔を抑えきれない様子で披露宴の写真を見せてくれた。

次に、状況を伝える場面の例として、タイピング(キーボード入力)の速さを表現する文を見てみましょう。

「速い」という状況を、「まるで~ような」という「たとえ」を使って表現し、状況を思い浮かべてもらいます。

【Before】

彼はタイピングが速い。

【After】

彼のタイピングは、まるで早送りしているようなスピードだ。

料理の味を表現する場面でも、語彙力が重要です。

「美味しい」だけではなく、どのような味わいかを具体的に表現したほうが、料理の魅力をより伝えられるでしょう。

【Before】

このケーキは美味しいです。

【After】

このケーキはほんのり甘くて後味がふわりと広がります。

このように、語彙力の高い文章は、まるで映画のワンシーンを見せるように状況や場面を伝えられます。

また、料理の味のように、目には見えない特徴も読み手にイメージしてもらいやすくなるでしょう。

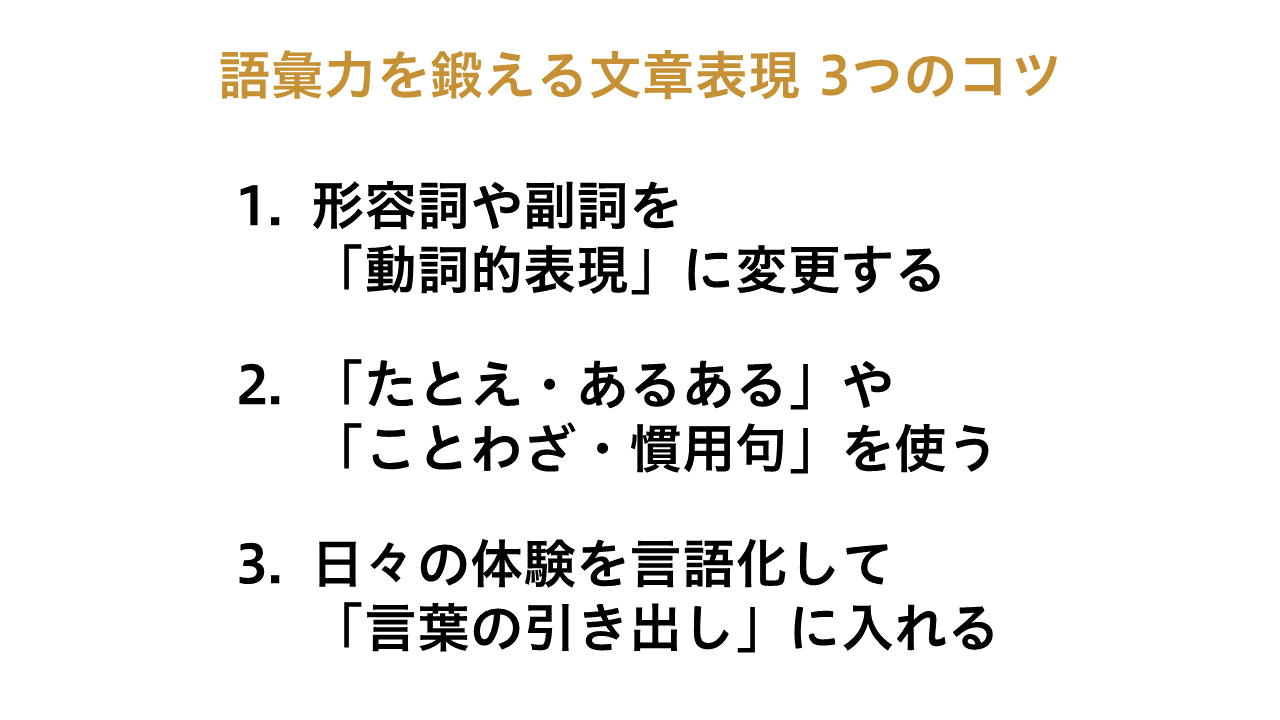

語彙力を鍛える文章表現3つのコツ

語彙力の鍛え方にはコツがあります。

それは、さまざまな文章表現にトライすることです。

ここからは、語彙力に自信のない人でも今日からすぐに取り組める3つのコツを紹介。

感情や状況を具体的に表現して伝わりやすくする方法を、複数の例文を用いて解説します。

さらに、日々の体験を言語化して語彙力を鍛える方法も紹介します。

1.形容詞や副詞を「動詞的表現」に変更する

形容詞・副詞とは、たとえば以下のような単語です。

【形容詞】良い、嬉しい、おもしろい、楽しい

【副詞】すごく、とても、かなり、ゆっくり

これらの単語は、ビジネスやプライベートなど、さまざまな場面で使えます。

「この映画、すごくおもしろいよ」

「このデザイン、とても良いですね」

このように、話し言葉ではシンプルに使える一方、書き言葉としては面白みに欠けたり、表現が単調で稚拙な印象になったりします。

そこでオススメしたい表現方法が、動詞を使った「動詞的表現」です。

例を見ていきましょう。

副詞+形容詞の「すごくおもしろい」を、「しびれる」「感動する」という動詞で表現します。

【Before】

この映画、すごくおもしろいよ!

【After】

この映画、足の先までしびれそうなほど感動したよ!

もうひとつ、例を見てみましょう。

形容詞の「嬉しい」を、「ガッツポーズする」という動作(動詞)で表現します。

【Before】

企画書が採用されて、嬉しかったです!

【After】

企画書が採用されて、思わずガッツポーズしました!

ひとことで「嬉しい」といっても、微笑む程度の嬉しさから、思わず飛び上がる嬉しさまで、感情の強弱はさまざまです。

この強弱を表現するために、書き手(話者)の動作を交えた「動詞的表現」を使ってみるとよいでしょう。

2.「たとえ・あるある」や「ことわざ・慣用句」を使う

さらに、表現方法の工夫として、「たとえ・あるある」や「ことわざ・慣用句」の使用も効果的です。

以下の例を見てみましょう。

形容詞の「美しい」を、「写真と見間違えるほど」という「たとえ」を用いて表現すると、読み手は「どのように美しいのか」がイメージしやすくなります。

【Before】

このイラスト、美しいね!

【After】

このイラスト、写真と見間違えるほど繊細な色づかいだね!

また、日常の体験を用いた「あるある」表現も効果的です。

【Before】

自社サイトのデザインを変更したのに、同僚が気づいてくれなくて悲しい。

【After】

自社サイトのデザインを変更したのに、同僚が気づいてくれない。

まるで、髪型を変えたことに誰も気づいてくれないときのような悲しさだ。

「まるで~のような悲しさだ」と表現することで、似たような体験をしたことがある読み手の共感が得られそうです。

なお、このような「たとえ・あるある」表現を用いるには、読み手と前提知識が共有されていることが必要です。

以下の例文を見てみましょう。

大阪の梅田の地下街は複雑な地下迷宮として知られており、実際に迷った体験のある人はクスリと笑ってくれるかもしれません。

しかし、梅田の地下街を知らない人には伝わらない表現です。

このような「たとえ表現」を使う場合は、伝える相手に合った内容であるか確認しましょう。

また、読み手の前提知識がわからない場合や、不特定多数の相手に伝える場合も多くあります。

そのような場面で文章を書くときは、年代・地域を問わず知られている「ことわざ」や「慣用句」を使うのもよいでしょう。

たとえば、「感謝」を表わす場面で、ことわざ「足を向けて寝られない」と表現してみると、ユーモアが加わります。

【Before】

A社の案件ではお世話になりました。

先輩にはとても感謝しています。

【After】

A社の案件ではお世話になりました。

先輩にはもう足を向けて寝られないです。

ことわざ・慣用句を適切なタイミングで使えると、表現が豊かになるうえに、知的な印象も与えられそうです。

3.日々の体験を言語化して「言葉の引き出し」に入れる

語彙力が高い人は、言葉のストックが多く、知っている言葉や表現がすぐに使える状態にあります。

たとえるならば、「言葉の引き出し」が充実している状態といえます。

言葉の引き出しを増やす簡単な方法は、日常的に体験を言語化し、体験にまつわる言葉をストックしていくことです。

日々の体験を意識して、その中で感じた「感覚」や「感動」を言語化する癖をつけましょう。

たとえば、会社でプレゼンをする、取引先との商談がある、などの場面では緊張しますね。

そのようなときに、緊張した身体の「感覚」を客観視して言語化します。

- 口の中がカラカラに乾く

- 心臓の鼓動が聞こえそうなほどに胸がバクバクする

- 手のひらがじわりと汗ばむ

体験を言語化してフレーズにしたら、忘れないうちにメモします。

メモをしたのち、自分の「言葉の引き出し」にフレーズをストックする感覚で記憶しておきましょう。

そして、ストックしたフレーズを、文章を書くときに活用します。

以下は、「緊張」を表わす場面で、ストックしたフレーズを用いて表現を工夫した例です。

【Before】

今日は第一志望の会社の最終面接だ。

朝からとても緊張している。

【After】

今日は第一志望の会社の最終面接だ。

朝から緊張して口の中がカラカラなうえに、心臓の鼓動が聞こえそうなほどに胸がバクバクしている。

フレーズを「言葉の引き出し」に入れても、それを使わなければ、引き出しに入っていることを忘れてしまうので、なるべく意識して活用することが大切です。

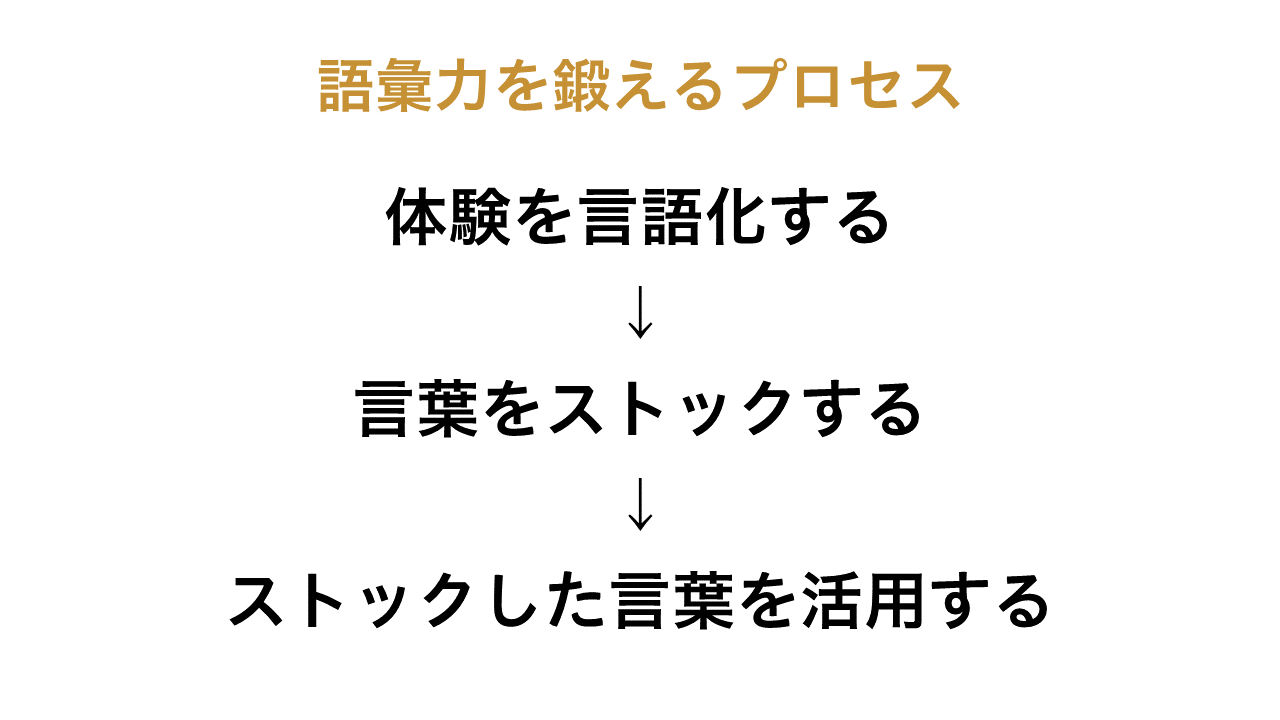

日々の体験から感じた「感覚」や「感動」を言語化し、以下のプロセスを繰り返して語彙力を鍛えていきましょう。

まとめ

語彙力の高い人ほど、感情や状況の表現が豊かで、より読み手に深く伝わる文章が書けます。

言葉は、誰にでも手軽に扱える情報伝達の手段。

しかし、だからこそ、言葉を大切に扱い、言葉を紡ぐ必要があります。

「文章を書く」ことは、一つひとつの言葉を紡ぎ、誰かにプレゼントすることです。

それはまるで、一本一本の毛糸から織りなす手編みのマフラーのように。

この記事のテーマである「語彙力」を編み物にたとえると、以下のイメージです。

- 「語彙」=持っている毛糸の種類(色・太さ・材質など)

- 「語彙力」=持っている毛糸の豊富さと、毛糸を編む技術

- 「語彙力が高い」=多くの毛糸の中から適切な毛糸を選んで、イメージ通りに編み上げる技術が高いこと

毛糸を持っているだけではマフラーは編めないように、語彙を増やすだけでは良い文章は書けません。

マフラーをプレゼントする相手のことを思い浮かべながら、適切な色・太さ・素材の毛糸を選びます。

さらには、イメージしているマフラーになるように、選んだ毛糸を丁寧に編み込む技術が必要で、これには訓練が必要です。

文章を書くことも同じように、語彙力を高めるには訓練が必要です。

日々の経験にもとづく言語化の訓練によって「言葉の引き出し」を充実させるには、一定の時間がかかるかもしれません。

「でも、いますぐに語彙力を高めて、魅力的な文章を書けるようになりたい・・・!」

そのようなときは、ツールを使ってみるのもよいでしょう。

文章作成アドバイスツール「文賢」には「文章表現」という機能があります。

4,000を超える豊富な文章表現(フレーズ)を収録しており、あなたの書いた文章をもとに、シーンや感情にあったさまざまなフレーズを提案します。

画像をクリックすると、別タブで拡大表示されます

たとえば、「美しい・キレイ」の言い回しには、以下のようなフレーズが収録されています。

文賢チーム森

文賢チーム森 語彙力を鍛えるトレーニングとあわせて、文賢に収録されているフレーズを見ながら語彙をインプットすることもオススメですよ!

文賢マガジンでは、文賢の「文章表現」機能を使って文章をブラッシュアップする流れを詳しく解説した記事も公開中です。

語彙力がない人でも表現が豊かになる!文賢の「文章表現」機能は語彙の宝庫

以下の社員ブログが、文賢でどのように生まれ変わるのか、ぜひご覧くださいね。

【Before】

明るくて優しい性格の佐藤さん。

彼女は細かいイラストをすばやく仕上げる優秀なデザイナーです。

朝から緊張した様子の佐藤さんに、一本のメールが。

それは、コンテストの通過連絡。

彼女は嬉しそうに報告をしてくれました。

私たちは喜び、彼女の成長ぶりに感動しました。

【After】

語彙力がない人でも表現が豊かになる!文賢の「文章表現」機能は語彙の宝庫

でリライト結果を見る

「文賢」を使って、あなたの文章をキラリと光る表現に磨いてみませんか?

あなたの「言葉の引き出し」はどれくらい充実していますか。

文賢には、4,000を超えるフレーズが収録されていて、シーンや感情にあった豊富なフレーズを探せます。

「校閲」や「推敲」を支援してくれる機能もあり、多くの企業さまに導入していただいています。

無料のオンライン説明会を毎週開催しています

Zoomで気軽に参加できるオンライン説明会はこちらからご予約いただけます。

参加後、アンケートに回答いただいた方には、7日間の無料トライアルアカウントをプレゼント。

「話を聞いてみたい」「文賢を試しに使ってみたい」という方は、ぜひオンライン説明会にご参加くださいね。