この文章は文章作成支援ツール「文賢」で

チェックし、作成しました。

文章作成アドバイスツール「文賢」のPdM(プロダクトマネージャー)を担当している赤木です。

ビジネスにおいて、文章力は必須スキルです。

メールやチャットでのやりとり、ブログ記事の執筆、SNSに表示されるプロフィール文章の作成、広告出稿における広告文作成、プレゼンテーションでのトークスクリプトの作成など、文章力が求められる場面は無数にあります。

それはつまり、文章力を磨けば、あらゆる場面で活躍できる人になれるのです。

今回は、文章作成のノウハウを日々研究し続けている私たちが「わかりやすい文章の書き方」を紹介します。

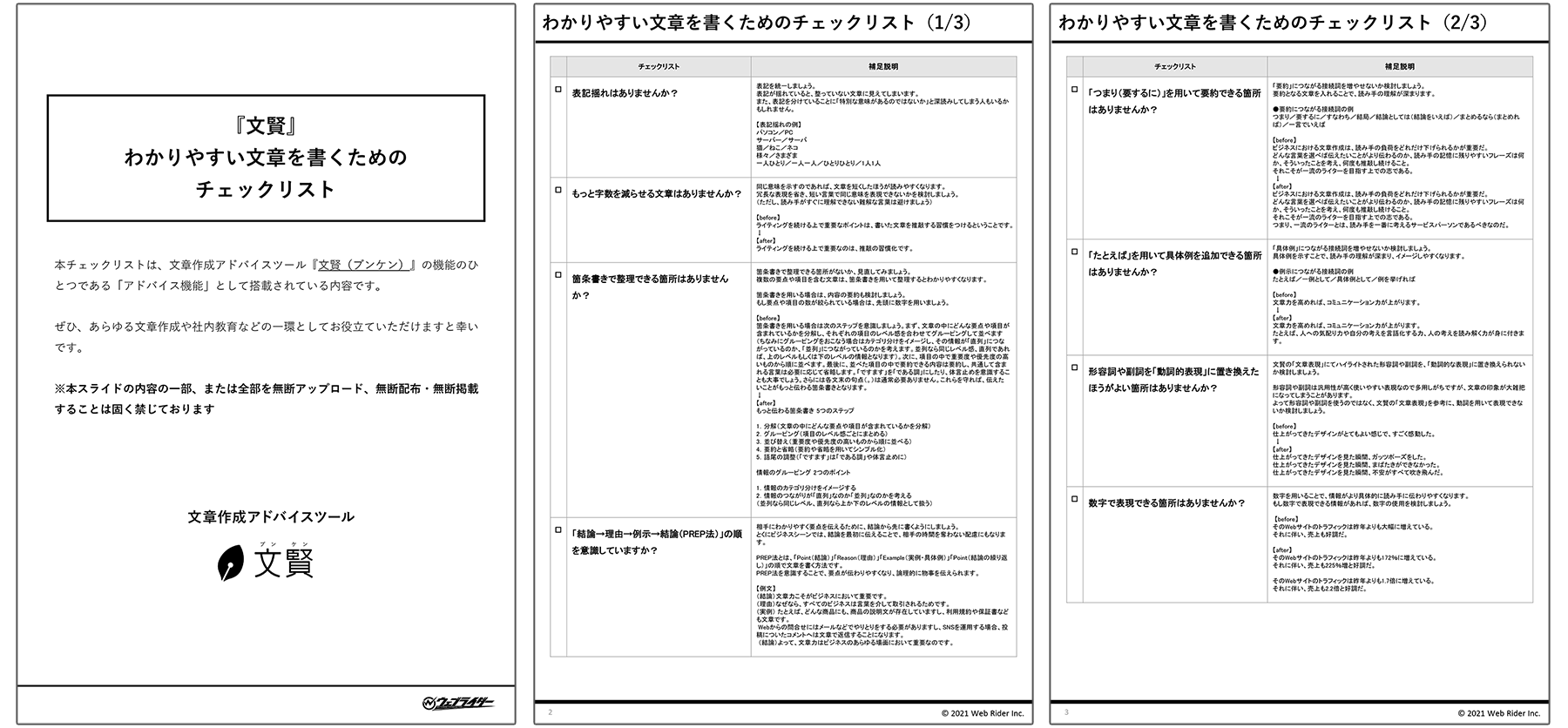

(この内容は、文章作成アドバイスツール「文賢」にも、アドバイス機能のチェックリストとして収録しているものです)

私たちは以下の3つの「わかりやすさ」から成り立つ文章を「わかりやすい文章」であると定義します。

- 文章に含まれる情報や意味を分解しやすい「分かりやすさ」

- 文と文との論理的なつながりを理解しやすい「解りやすさ」

- どんなアクションをとればいいかの判断につながる「判りやすさ」

今回ご紹介する「わかりやすい文章の書き方」は、上記の3つの「わかりやすさ」を意識しながらも、ノウハウを10のポイントにぎゅっと圧縮しました。

多くの方の文章作成の一助となれば幸いです。

- 表記揺れはありませんか?

- もっと字数を減らせる文章はありませんか?

- 箇条書きで整理できる箇所はありませんか?

- 「結論→理由→例示→結論(PREP法)」の順を意識していますか?

- 「つまり(要するに)」を用いて要約できる箇所はありませんか?

- 「たとえば」を用いて具体例を追加できる箇所はありませんか?

- 形容詞や副詞を「動詞的表現」に置き換えたほうがよい箇所はありませんか?

- 数字で表現できる箇所はありませんか?

- 修飾語の位置は適切ですか?

- 「音声読み上げ」や「印刷」を用いて確認しましたか?

※クリックすると、各項目の解説ページに飛びます

わかりやすい文章の作成をサポートしてくれる「文賢」を使ってみませんか?

文章を貼り付けるだけで、わかりにくい箇所がないかをサクッとチェックしてくれるツール。

記事制作からカスタマーサポートの現場まで、多くの方が導入しています。

公式サイトでは、文賢の活用法や導入事例を紹介しています。

Zoomで気軽に参加できる、毎週開催の「オンライン説明会」も好評です。

以下のバナーから、ぜひチェックしてみてください。

それでは、ここからは具体例を交えながら、各チェック項目を詳しく解説していきます。

【解説】わかりやすい文章の書き方 10のポイント

1.表記揺れはありませんか?

表記揺れとは、同じ意味を表す言葉なのに表記がバラバラになっていることです。

表記が揺れていると、整っていない文章に見えてしまいます。

また、表記を分けていることに「特別な意味があるのではないか」と深読みしてしまう人もいるかもしれません。

表記は統一することを心がけましょう。

【表記揺れの例】

- パソコン/PC

- サーバー/サーバ

- 猫/ねこ/ネコ

- 様々/さまざま

- 一人ひとり/一人一人/ひとりひとり/1人1人

2.もっと字数を減らせる文章はありませんか?

同じ意味を示すのであれば、文章を短くしたほうが読みやすくなります。

冗長な表現を省き、短い言葉で同じ意味を表現できないかを検討しましょう。

(ただし、読み手がすぐに理解できない難解な言葉は避けましょう)

【Before】

ライティングを続けるうえで重要なポイントは、書いた文章を推敲する習慣をつけるということです。

【After】

ライティングを続けるうえで重要なのは、推敲の習慣化です。

3.箇条書きで整理できる箇所はありませんか?

箇条書きで整理できる箇所がないか、見直してみましょう。

複数の要点や項目を含む文章は、箇条書きを用いて整理するとわかりやすくなります。

箇条書きを用いる場合は、内容の要約も検討しましょう。

もし要点や項目の数が絞られている場合は、先頭に数字を用いましょう。

【Before】

箇条書きを用いる場合は次のステップを意識しましょう。まず、文章の中にどんな要点や項目が含まれているかを分解し、それぞれの項目のレベル感を合わせてグルーピングして並べます(ちなみにグルーピングをおこなう場合はカテゴリ分けをイメージし、その情報が「直列」につながっているのか、「並列」につながっているのかを考えます。並列なら同じレベル感、直列であれば、上のレベルもしくは下のレベルの情報となります)。次に、項目の中で重要度や優先度の高いものから順に並べます。最後に、並べた項目の中で要約できる内容は要約し、共通して含まれる言葉は必要に応じて省略します。「ですます」を「である調」にしたり、体言止めを意識することも大事でしょう。さらには各文末の句点(。)は通常必要ありません。これらを守れば、伝えたいことがもっと伝わる箇条書きとなります。

【After】

もっと伝わる箇条書き 5つのステップ

- 分解(文章の中にどんな要点や項目が含まれているかを分解)

- グルーピング(項目のレベル感ごとにまとめる)

- 並び替え(重要度や優先度の高いものから順に並べる)

- 要約と省略(要約や省略を用いてシンプル化)

- 語尾の調整(「ですます」は「である調」や体言止めに)

情報のグルーピング 2つのポイント

- 情報のカテゴリ分けをイメージする

- 情報のつながりが「直列」なのか「並列」なのかを考える

(並列なら同じレベル、直列なら上か下のレベルの情報として扱う)

4.「結論→理由→例示→結論(PREP法)」の順を意識していますか?

相手にわかりやすく要点を伝えるために、結論から先に書くようにしましょう。

とくにビジネスシーンでは、結論を最初に伝えることで、相手の時間を奪わない配慮にもなります。

結論を先に書く方法としては、PREP法が有名です。

PREP法では、「Point(結論)」「Reason(理由)」「Example(実例・具体例)」「Point(結論の繰り返し)」の順で文章を書きます。

PREP法を意識することで、要点が伝わりやすくなり、論理的に物事を伝えられます。

- (結論)

文章力こそがビジネスにおいて重要です。 - (理由)

なぜなら、すべてのビジネスは言葉を介して取り引きされるためです。 - (実例)

たとえば、どんな商品にも、商品の説明文が存在していますし、利用規約や保証書なども文章です。

Webからの問い合わせにはメールなどでやりとりをする必要がありますし、SNSを運用する場合、投稿についたコメントへは文章で返信することになります。 - (結論)

よって、文章力はビジネスのあらゆる場面において重要なのです。

5.「つまり(要するに)」を用いて要約できる箇所はありませんか?

「要約」につながる接続詞を増やせないか検討しましょう。

要約となる文章を入れることで、読み手の理解が深まります。

つまり/要するに/すなわち/結局/結論としては(結論をいえば)/まとめるなら(まとめれば)/一言でいえば

【Before】

ビジネスにおける文章作成は、読み手の負荷をどれだけ下げられるかが重要だ。

どんな言葉を選べば伝えたいことがより伝わるのか、読み手の記憶に残りやすいフレーズは何か、そういったことを考え、何度も推敲し続けること。

それこそが一流のライターを目指すうえでの志である。

【After】

ビジネスにおける文章作成は、読み手の負荷をどれだけ下げられるかが重要だ。

どんな言葉を選べば伝えたいことがより伝わるのか、読み手の記憶に残りやすいフレーズは何か、そういったことを考え、何度も推敲し続けること。

それこそが一流のライターを目指すうえでの志である。

つまり、一流のライターとは、読み手を一番に考えるサービスパーソンであるべきなのだ。

6.「たとえば」を用いて具体例を追加できる箇所はありませんか?

「具体例」につながる接続詞を増やせないか検討しましょう。

具体例を示すことで、読み手の理解が深まり、イメージしやすくなります。

たとえば/一例として/具体例として/例を挙げれば

【Before】

文章力を高めれば、コミュニケーション力が上がります。

【After】

文章力を高めれば、コミュニケーション力が上がります。

たとえば、人への気配り力や自分の考えを言語化する力、人の考えを読み解く力が身に付きます。

7.形容詞や副詞を「動詞的表現」に置き換えたほうがよい箇所はありませんか?

形容詞や副詞は汎用性が高く使いやすい表現なので多用しがちですが、文章の印象が大雑把になってしまうことがあります。

よって、形容詞や副詞を使うのではなく、動詞を用いて表現できないか検討しましょう。

【Before】

仕上がってきたデザインがとてもよい感じで、すごく感動した。

【After】

仕上がってきたデザインを見た瞬間、ガッツポーズをした。

仕上がってきたデザインを見た瞬間、まばたきができなかった。

仕上がってきたデザインを見た瞬間、不安がすべて吹き飛んだ。

8.数字で表現できる箇所はありませんか?

数字を用いることで、情報がより具体的に読み手に伝わりやすくなります。

もし数字で表現できる情報があれば、数字の使用を検討しましょう。

【Before】

そのWebサイトのトラフィックは昨年よりも大幅に増えている。

それに伴い、売上も好調だ。

【After】

そのWebサイトのトラフィックは昨年よりも172%に増えている。

それに伴い、売上も225%増と好調だ。

そのWebサイトのトラフィックは昨年よりも1.7倍に増えている。

それに伴い、売上も2.2倍と好調だ。

9.修飾語の位置は適切ですか?

修飾語とは、「いつ」「どこで」「誰が」「何を」など、他の文節をくわしく説明する文節のこと。

「どうする」「どんなだ」を表す述語がある「修飾節」と、述語がない「修飾句」に分けられます。

父への誕生日プレゼントを探すため、百貨店に行った。

修飾節:父への誕生日プレゼントを探すため

修飾句:百貨店に

修飾語の位置に気を配ることで、誤解を与えない文章が書けます。

以下の3つのルールを意識しましょう。

- When(いつ)、Where(どこで)、Who(誰が)、What(何を)の順を意識する

- 文字数の多い「修飾語」を前にもってくる

- 「修飾節」を前に、「修飾句」を後に書く

●When、Where、Who、Whatの順番を変えた例

【Before】

山田氏はプロジェクト開始から1年後、新事業の売上を270%改善した功績を認められ、プロジェクトリーダーに任命された。

「プロジェクト開始から1年後」は「When(いつ)」に該当する情報ですので、語順を入れ替えます。

【After】

プロジェクト開始から1年後、山田氏は新事業の売上を270%改善した功績を認められ、プロジェクトリーダーに任命された。

●文字数の多い「修飾語」を前にもってきた例

【Before】

人気の最新機能を搭載した家電

「人気の」という修飾語が「機能」と「家電」のどちらにかかっているのかわからないため、語順を入れ替えます。

【After】

最新機能を搭載した人気の家電

●「修飾節」を前に、「修飾句」を後に書いた例

【Before】

編集経験者を、営業支援に特化したオウンドメディアを立ち上げるために採用する。

修飾節が「営業支援に特化したオウンドメディアを立ち上げるために」、修飾句が「編集経験者を」となるため、語順を入れ替えます。

【After】

営業支援に特化したオウンドメディアを立ち上げるために、編集経験者を採用する。

10.「音声読み上げ」や「印刷」を用いて確認しましたか?

音声で読み上げることで、目視では気付かなかった誤字や読みにくさに気付くことがあります。

また、文章を紙に印刷すれば、パソコン上では気付かなかった違和感を発見できます。

紙に印刷するだけでなく、PDF出力し、KindleやKoboなどの電子インク端末で確認するのもオススメです。

文賢チーム赤木

文賢チーム赤木 以上、「わかりやすい文章の書き方 10のポイント」を紹介しました!

さっそく今日の業務から使ってみてくださいね。

ちなみに、文章作成アドバイスツール「文賢」には、わかりやすい文章を書くためのサポートをしてくれる、さまざまな機能が搭載されています。

たとえば、文賢の「カスタム辞書」に表記揺れしやすいキーワードを登録すれば、表記を統一できます。

ほかにも、文賢には以下のチェック項目が備わっており、「冗長な表現」や「一文に読点が4つ以上ある」など、さまざまな視点から文章をチェックしてくれます。

チェック項目は自由にカスタマイズできるので、自分の書く文章にあわせて「ON/OFF」を切り替えてみてくださいね。

わかりやすい文章の作成をサポートしてくれる「文賢」を使ってみませんか?

文章を貼り付けるだけで、わかりにくい箇所がないかをサクッとチェックしてくれるツール。

記事制作からカスタマーサポートの現場まで、多くの方が導入しています。

公式サイトでは、文賢の活用法や導入事例を紹介しています。

Zoomで気軽に参加できる、毎週開催の「オンライン説明会」も好評です。

以下のバナーから、ぜひチェックしてみてください。

まとめ

今回は、文賢のアドバイス機能のチェックリストとしても収録されている「わかりやすい文章の書き方 10のポイント」を紹介しました。

文章を書き終えたら、この10のポイントと照らし合わせながら、自分の書いた内容を見返してみてください。

客観的に文章を見直すことで、書いているときには気づけなかった修正ポイントを発見できるはず。

日々の文章作成の際に、今回の「わかりやすい文章の書き方 10のポイント」をご活用いただけたら幸いです。

文賢マガジンでは、これからも文章作成に関するコンテンツを発信していきます。

次回以降の記事もお楽しみに。

文賢チーム赤木

文賢チーム赤木 今回の「わかりやすい文章の書き方 10のポイント」をまとめたPDF版チェックシートを無料で配布します!

社内外の業務メンバーで共有してご活用ください。

チェックシートのダウンロードはこちらから

PDF(503.03 KB)

文章作成アドバイスツール「文賢」オンライン説明会実施中!

あなたの文章をチェックしてくれる人はどれだけいますか?

校閲や推敲、表記揺れの統一まで、100を超える視点でアドバイス。

無料のオンライン説明会はこちらからご予約いただけます。